360搜索oCPC产品解读 讲师:小师妹

时长: 90分钟

讲师: 小师妹

这两天最热的事件就是罗永浩和西贝在争论预制菜的问题。

目前网络上对于这件事基本分为两个观点,一个是支持西贝回击罗永浩,另一派是觉得罗永浩说的对。

在我一个460多个人的餐饮老板研习群里热烈讨论两天,支持西贝的会占多数,包括很多干餐饮和做企业的朋友都在朋友圈纷纷支持西贝,这是非常正常的立场问题。

今天晚上我和一个餐饮的客户吃饭时,我说这个事其实没有对错,网上更多是立场之争,而立场背后是利益。

在网络上,情绪是大于事实对错的。

我经历过类似的事,曾经我有次文章几百万阅读量带来的各种争论,我深深感受到情绪和对立在网络传播中的威力。

我是做餐饮品牌咨询,我客户中也有从西贝出来的高管,所以我也不太想在网络上争论对错,这对我们也没太多意义,我本来就只想好好服务好我们的企业客户就好。

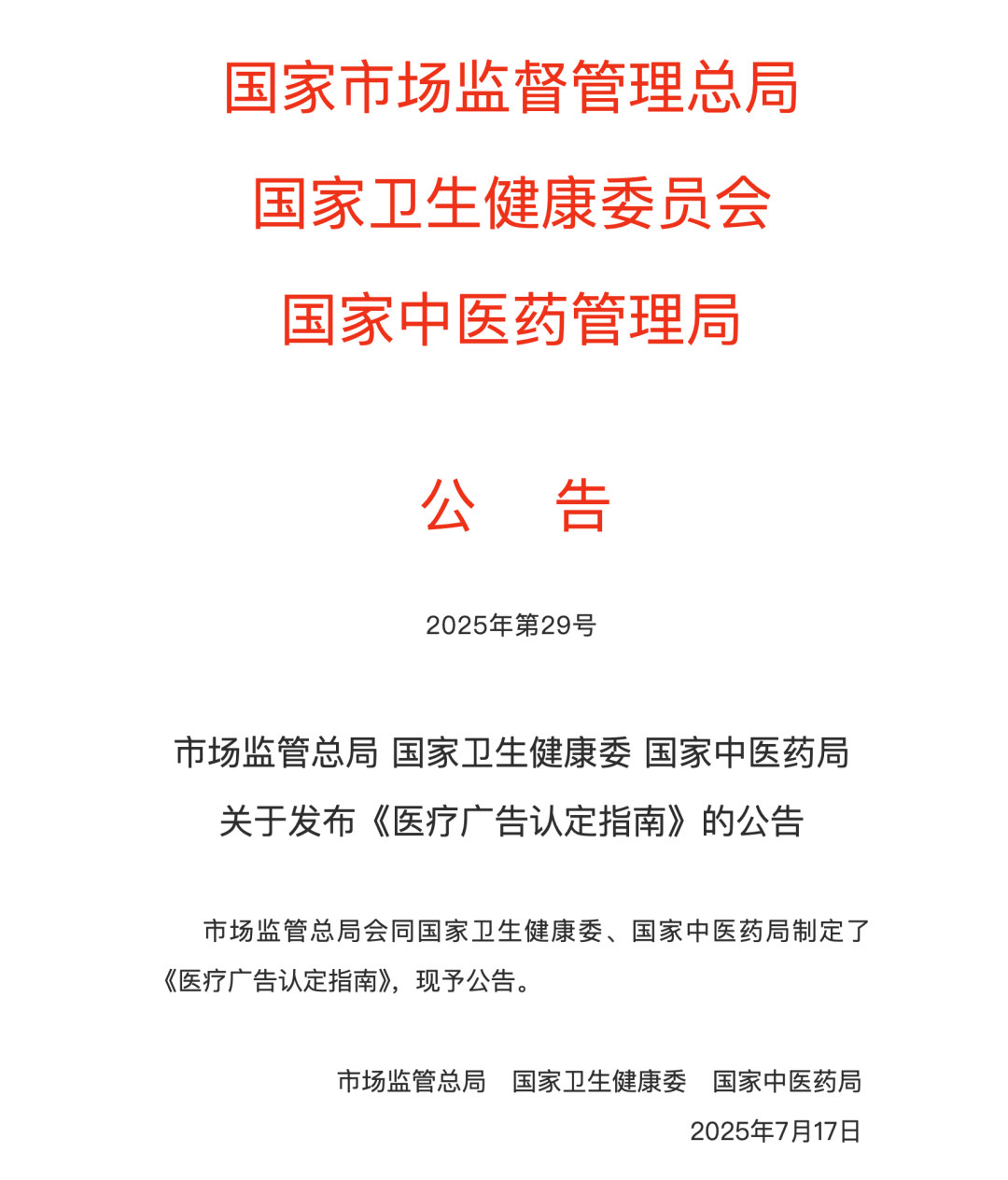

但是发现这次事件发现很不同,我看到国家官方今天出了一些预制菜标准的草案,这次不仅仅是是罗永浩和西贝的事情,这个对餐饮行业的意义是非常重大的。

所以这个事件发酵到了现在,我忍不住了,晚上回到家也写篇文章聊聊我的想法。

如果你是做企业的、创业者、或做餐饮的,我们不妨先抛开这些情绪和立场,来客观地与我一起冷静思考一下,我们从中能得到什么启发和价值。

01

预制菜没有共识标准,是这次争论的核心

最近几年,预制菜在国内的餐饮行业的争论一直没停过,只是这次被罗永浩和西贝再次提起来了。

国内的消费者对预制菜的看法一直处于比较负面的认知,这背后是由于这几年一些外卖店被爆用的料理包热一下就出餐,以及很多门店极其不干净,认为预制菜就是科技与狠活。

然后很多商家也很委屈,觉得外卖平台的抽点太高,顾客又要便宜,还要快速送到手。而商家要赚钱,那么只能用价格低廉的料理包来替代了。

所以,从消费者、平台、商家这三方关系一直处于非常对立的矛盾关系中。

导致很多餐饮门店,尤其是个体门店开始宣传“拒绝预制菜、现做现炒”等宣传语。

这些矛盾导致的结果就是预制菜在消费者、餐饮行业和国家标准之间有巨大的认知差别。

行业按预加工的程度,把预制菜分为“即配、即烹、即热、即食”。

(截图来自于刘润公众号)

消费者认为,预制菜就是很多科技和狠活的产品,认为不健康的产品。而国家也有国家的预制菜标准。

所以,大家就明白了,为什么会有争论了。

一件事之所以可以争论,是因为没有统一标准,每一方都可以站在自己的认知和利益立场上去发表自己的观点。

这也是为什么西贝创始人贾总说自己100%没有用预制菜,因为贾总是在用国家的标准在给西贝的产品来定义,也敢于开放厨房给大众看,这从法律层面来说是没错的。

问题在是在于消费者的认知和西贝贾总的标准认知产生了很大差别。

02

西贝用预制菜没有错

明确了预制菜定义后,我接下来说的预制菜都是指行业和国家标准定义。

我们是做餐饮战略咨询的,非常清楚餐饮品牌想要做大,做连锁品牌,产品标准化是基础。

产品标准化,才能带来连锁的标准化复制,管理运营的标准化,实现降本增效。

尤其在现在人工成本和食材成本越来越高的趋势下,预制菜是中国餐饮品牌连锁化发展的必然,尤其是对于中餐来说,口味的标准化和稳定出品是连锁复制的核心。

做过餐饮连锁的,这是基本常识了。

西贝是最早一批实现中央厨房产品标准化加工到门店的中餐品牌,所以才能让西贝在借助购物中心的渠道红利快速发展成全国知名连锁品牌。

其中还有真功夫、萨莉亚等品牌在央厨预制方面做得更极致,只是大家的定位和定价不同。

全球最大的餐饮品牌肯德基和麦当劳更不用说了,在几十年前就已经实现产品标准化的问题了,门店的出餐效率非常简单和高效,保持了稳定的出品。

只是这里如何去平衡好效率与顾客体验的问题。

因为在中国大陆,消费者认为好吃就得要“有锅气”,最好是新鲜现做更好。

而在欧美一些国家,有锅气或新鲜现做并不一定就是好。这个就是中国饮食文化习惯带来的认知差异。

(餐饮老板社群讨论截图)

像最近比较火的中式快餐品牌“米村拌饭”在效率和体验就平衡比较好。

米村通过央厨冷链+AB包模式解决门店效率和出品稳定问题,然后用加热的砂锅出餐形式来解决顾客体验问题,这就是“一热顶三鲜”。

米村最近还推出了明档现做的店型,本质也是在提升顾客体验这个维度。

像我们给客户做咨询,涉及到门店模型落地里,我们都尽量让厨房前置,实现明档化,让消费者觉得放心安全。

但是很多菜品是无法百分百全部在门店全部当天处理的,不然你的后厨面积占比过多,影响坪效。

同时多一个工序,就多了非常大的人工成本,这个在连锁化中是非常大的成本问题。

而消费者要的并不是预制不预制,而是价格和价值之间的平衡。

不同品类和不同定位,消费者对价值的预期也是不一样的,做品牌一定要站在消费者角度来看待成本问题。消费者感知不到的都属于企业成本。

比如之前蜜雪冰城的4块钱柠檬水被人说是隔夜柠檬,网络上大家反而给蜜雪冰城站台。

这就是因为蜜雪的柠檬水定价才4块钱,消费者的预期非常低,还能看到有真水果已经超值了。

类似的还有萨莉亚也是如此,大家哪怕知道萨莉亚全部都是预制菜,也觉得超值。

这就是定价和价值的对比,萨莉亚是西餐,品类价值感高,还开在商场这么好的环境里,一份意大利面才卖15元,饮料几块钱就畅饮自助,自然就觉得超值了。

而西贝这次另外一个争论点就是定价和价值的错配,让消费者觉得“贵”了。

这个世界上其实没有贵不贵之说,只有值不值。

这个就是需要根据消费认知去做价值感塑造,当然西贝的儿童餐定位也是在想提升这个价值感,只是这个战略在实际落地中,还没有非常好地平衡好整个客群定位与认知。

到底西贝贵不贵,这个取决于西贝的用户定位到底是谁,提供什么价值。为什么比西贝更贵的高端餐厅用了预制菜没人说?

这个就是因为西贝更多是定位大众群体,门店数量规模较大,大家有更明显的对比,更容易和其他大众餐厅的产品定价来对比。

而高端餐厅提供的价值不仅仅是产品价值,更多是社交、商务等价值,更看重的是环境和服务体验。

包括西贝贾总也提到过高端餐厅用预制菜的话,但我这里不去讨论这个问题,因为定位不同,没有可比性。

03

打赢罗永浩没有用,赢得用户的心才是目的

每个企业有每个企业的价值文化,而企业的价值文化核心来自于创始人,从身边朋友的了解中可以知道西贝贾总并不是缺少专业的公关团队和专业建议,

而是因为贾总的真性情的性格,以及目前的行业地位,对于别人说自己产品“恶心”,贾总必然出直面硬刚罗永浩的,出发点非常正气,这就是一个男人应有的底气,我很敬佩和认可。

但我这里不去争论立场和情绪问题,我们只来分析品牌经营问题。

我们做品牌,尤其是做To C 消费者端的品牌,其实打赢罗永浩其实没有用,品牌在发展中后面可能还会遇到更多的“罗永浩”,我们做品牌更为重要的是赢得消费者的心才是目的。

做C端品牌,最怕就是和你的消费者对立起来。

在我的餐饮老板研习群里,有个知名连锁品牌的创始人说的一句话我很认可,大概意思是“我们要懂用户想要什么”。

你可以失去罗永浩的信任,但绝对不能失去用户的信任。

失去用户的信任,门店就不赚钱。门店不赚钱,员工和相关合作商就没钱,更不用说公司总部和相关的股东合伙人的分红问题。

我们可以在网上打打嘴炮,因为和自己利益无关,没有涉及到自己的核心利益,最多表明立场和情绪爽一下而已。

但回到企业生存之根本,还是你能否赢得消费者的心。

你能赢得多少消费者的心,你的企业就能做多大。

你赢得消费者的心,会继续购买你;你赢得消费者的尊重,就会推荐更多人购买你。

包括麦当劳、海底捞等品牌在遇到类似的事件或危机时,所做出的动作基本都是围绕消费者满意来展开,这个方向是非常正确的。

我一般都会建议我们的客户在经营中遇到争论里,到底听谁的时候,我就会说,谁在给你钱?

是你的消费者,那么你就得站在消费者角度去思考你的经营、产品、组织和营销等决策和动作。

这也是段永平经常说的,经营企业要以消费者导向。

就像西贝这次预制菜风波,不是去自证自己是不是预制菜的清白,应该围绕消费者关心的问题去做出优化改进。

比如根据国家标准去推出产品的预制程度分类和告知,并公开表达会向内去改进优化门店,持续改进,解决消费者对于预制菜知情权问题,而不要再去围绕罗永浩这个事情去纠缠。

04

对行业推动是好事,

推动预制菜的行业标准制定和大众认知标准

这件事,我认为最大的价值和意义,就是推动餐饮行业的预制菜发展。

因为今天看到国家卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案已通过审查,这对餐饮行业来说是一件非常好的事。

中国的餐饮连锁化率才20%左右,比欧美的50-60%连锁率还有很大的发展空间。

而预制菜是餐饮品牌连锁化发展的必然趋势。

这里核心就是要解决行业标准定义和消费者大众对预制菜的认知问题。

预制菜不等于不好吃,也不等于不安全。

做过连锁的朋友都清楚,规范化的连锁品牌在用预制菜出品,产品反而会更安全卫生,而且口味更稳定。

很多打着所谓的新鲜现做现炒的部分门店,从采购到在门店里清洗加工、预处理和烹饪出品的各个环节中,并不一定就是干净卫生的,更不用说成本把控和损耗问题了。

从麦当劳、萨莉亚等品牌认知中可以验证,而消费者大众并不排斥预制菜,而是对预制菜背后的食品安全问题和价值感问题。

所以,网络争论无对错,只有情绪和立场。但是回到我们自己的企业中,我们不要赢得谁的争论,而是赢得我们用户的心才是目的。

欢迎评论区一起聊聊:你们还吃西贝吗?

怪兽先森

怪兽先森  2025/09/14

2025/09/14  2109

2109